- ホーム

- ママ起業ブログ

- 目標設定・ビジネスコーチング

- AI要約できるボイスレコーダーで録音した【夫婦討論】をスタンドFMにアップロードしてみるの巻

AI要約できるボイスレコーダーで録音した【夫婦討論】をスタンドFMにアップロードしてみるの巻

2025/06/06ブログでは、要約文とマインドマップも載せてみます!

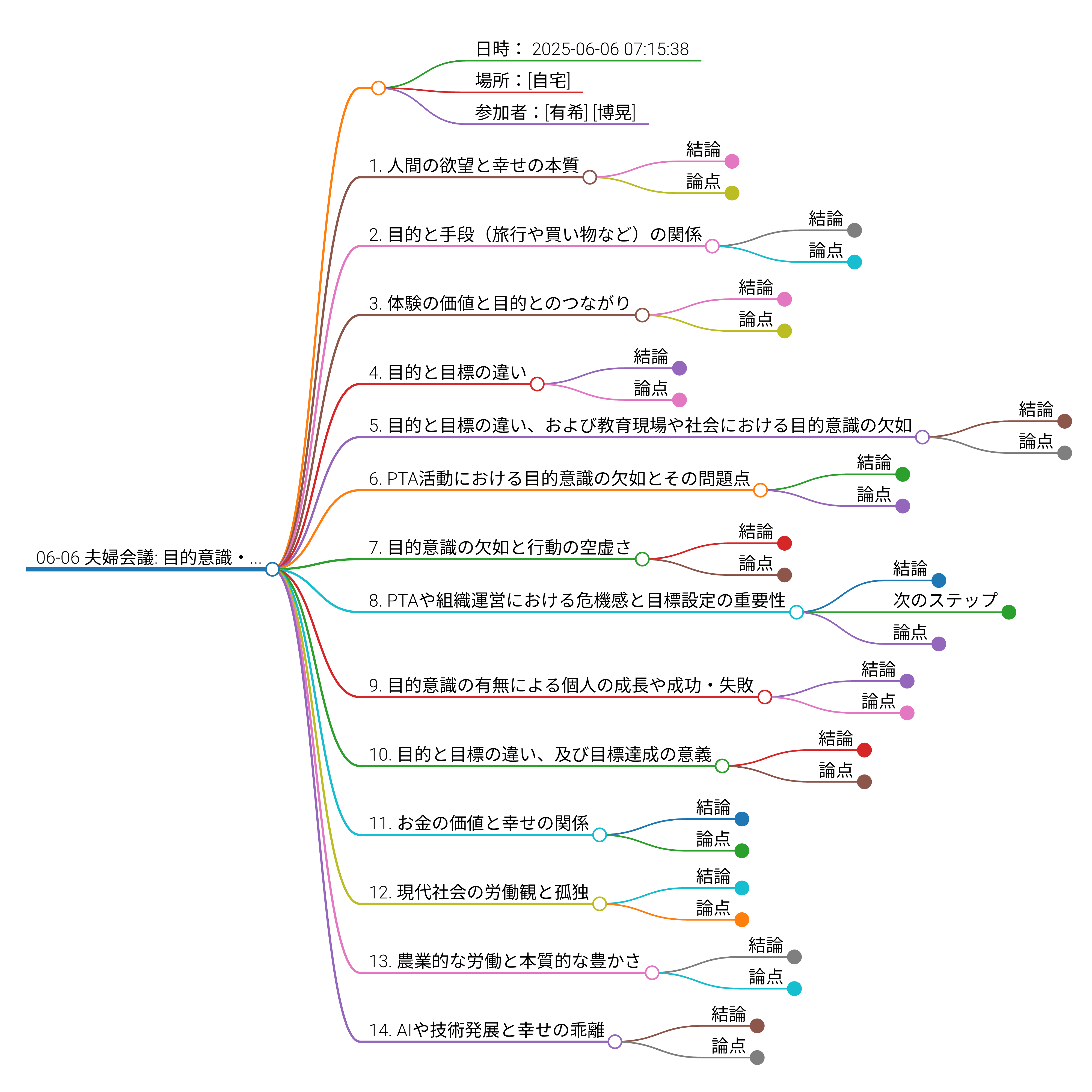

06-06 夫婦会議: 目的意識・幸せ・PTA活動の本質的議論

日時: 2025-06-06 07:15:38

場所:[自宅]

参加者:[有希] [博晃]Gemini秘書に要約してもらった文章

Gemini秘書による要点まとめ

目的と目標の違い

- 目的: 達成するものではなく、「〜のために」「〜をしたい」といった抽象的な概念や感情。常に抽象的であるべきで、行動の根本的な理由となる。家族の笑顔や自己成長など、内発的な欲求がこれにあたる。

- 目標: 達成すべき具体的な数値や行動計画。目的を達成するための手段であり、達成することで「前進している」という感覚を得られる。

現代社会の課題と本質的な幸福

- 現代社会では、多くの人が目標(例:仕事での成果、PTA活動)をこなすことに終始し、その先に目的を見失っている。これにより、行動が「義務感」に基づくものとなり、虚無感や疲弊につながる。

- 真の幸福は、人間が作り出したものの中にはなく、自然との調和や、内発的な欲求に基づく行動によって得られる。

- AIなどの技術発展も、目的なく利用すれば単なる効率化に繋がり、本質的な幸福には寄与しない。

- 目的を明確にすることで、行動が「権利」となり、周りとの協調も生まれる。

- 小さな目標を達成していくことで、少しずつ目的へと近づき、見える世界や気持ちが変化していく。

- 「目的」という概念を理解し、自らの人生の主目的を追求することが、現代を生きる上で重要である。

目次

- 06-06 夫婦会議: 目的意識・幸せ・PTA活動の本質的議論

- Gemini秘書に要約してもらった文章

- 目的と目標の違い

- 現代社会の課題と本質的な幸福

- 協議:内容の詳細

- 1. 人間の欲望と幸せの本質 00:00:00

- 2. 目的と手段(旅行や買い物など)の関係 00:01:22

- 3. 体験の価値と目的とのつながり 00:02:48

- 4. 目的と目標の違い00:08:05

- 5. 目的と目標の違い、および教育現場や社会における目的意識の欠如

- 6. PTA活動における目的意識の欠如とその問題点

- 7. 目的意識の欠如と行動の空虚さ

- 8. PTAや組織運営における危機感と目標設定の重要性

- 9. 目的意識の有無による個人の成長や成功・失敗

- 10. 目的と目標の違い、及び目標達成の意義

- 11. お金の価値と幸せの関係

- 12. 現代社会の労働観と孤独

- 13. 農業的な労働と本質的な豊かさ

- 14. AIや技術発展と幸せの乖離

- > **AI提案**

- 書籍の紹介:楽天PR

- ビジネスの未来

- 幸福のための人間のレベル論 「気づいた」人から幸せになれる!

協議:内容の詳細

1. 人間の欲望と幸せの本質 00:00:00

- 結論

人間の欲望には終わりがなく、感情的な欲望の追求では永続的な幸せは得られない。自然な暮らしや本質的な目的を持つことが幸せにつながる。

- 論点

1. [博晃]:人間の欲望には上限がなく、感情的なものでゴールがないため、満たされることがない。

2. [有希]:発展や成長への欲求も感情的なものであり、目的ではなく、追い続けても不毛である。

3. [博晃]:幸せは感情的な欲望の追求では得られず、東京のような都市生活は楽しいが幸せではないと感じる。

- 東京に住んでいても疲弊するだけで、遊びに行くのは楽しいが暮らす場所ではない

4. [有希]:自然な農的な暮らし(農作物を育てて収穫し、湧き水を飲むなど)が人間にとって最も幸せであり、人間が作り出したものの中にそれ以上の幸せはない。

- 農作物を育てて収穫し、湧き水を飲む生活

5. [有希]:買い物や旅行は楽しいが、瞬間的な幸せであり、永続的な幸せではない。2. 目的と手段(旅行や買い物など)の関係 00:01:22

- 結論

旅行や買い物などの行動はあくまで手段であり、主目的(例:家族の笑顔)を明確にすることで、より持続的な幸せを得られる。

- 論点

1. [博晃]:旅行や買い物は目的ではなく手段であり、家族が笑顔でいられる状態を維持することが主目的であるべき。

2. [博晃]:主目的が明確でないと、手段が目的化し、虚無感を埋めるために繰り返すことになる。現代人はお金を手段として使うしかなく、連鎖が続く。

- お金を稼いで旅行に行き、またお金を稼ぐという連鎖

3. [有希]:主目的を明確にすることが重要であり、手段にこだわるとお金がかかりすぎて続けられない。シンプルな楽しみ方の方が永続的な幸せにつながる。

- スイッチでゲーム、公園遊びなどお金をかけない楽しみ3. 体験の価値と目的とのつながり 00:02:48

- 結論

体験や旅行は目的とつながっている場合に価値があり、流行や他人の意見に流されず、自分の主目的に基づいて行動することが重要である。

- 論点

1. [博晃]:旅行や体験は学びや経験として価値があり、特に子供の可能性を引き出すために重要である。

- サグラダファミリアを現地で見ることで、テレビで見るのと実体験の差を体感できる

2. [博晃]:芸術作品などは現地で実物を見ることでしか得られない価値があり、目的とつながっていれば行くべきだが、流行や他人の意見に惑わされてはいけない。

3. [有希]:大人になると目的論的に物事を捉える必要があり、そうでないと幸せにはなれない。4. 目的と目標の違い00:08:05

- 結論

目的は抽象的なものであり、目標は具体的に達成するもの。目的と目標を正しく区別し、目的を見失わずに目標を積み重ねていくことが重要である。

- 論点

1. [博晃]:目的は抽象的で達成するものではなく、目標は具体的で達成するもの。目的を主に考え、目標は達成していくものと区別する必要がある。

2. [有希]:目的は抽象的な概念であり、目標は具体的な数値や行動計画として設定するのが分かりやすい。

3. [博晃]:目標を主目的にしてしまうと、達成した時点で終わってしまい、次にどうすればいいか分からなくなる。

4. [博晃]:山登りの例で、目的は山登りそのものであり、目標はどの山を登るかやその達成である。

5. [有希]:目標は実現可能な数値目標であり、変わってもよいが、達成しなくてはいけないもの。

6. [博晃]:大きな目的を持ち、小さな目標をクリアしていくことで前進を実感できる。

7. [有希]:目的と目標の違いを正しく理解している人は少なく、日本の小学校教育でも小さな目標ばかりが重視されている。5. 目的と目標の違い、および教育現場や社会における目的意識の欠如

- 結論

- 論点

6. PTA活動における目的意識の欠如とその問題点

- 結論

- 論点

7. 目的意識の欠如と行動の空虚さ

- 結論

- 論点

8. PTAや組織運営における危機感と目標設定の重要性

- 結論

- 論点

9. 目的意識の有無による個人の成長や成功・失敗

- 結論

- 論点

10. 目的と目標の違い、及び目標達成の意義

- 結論

- 論点

11. お金の価値と幸せの関係

- 結論

- 論点

12. 現代社会の労働観と孤独

- 結論

- 論点

13. 農業的な労働と本質的な豊かさ

- 結論

- 論点

14. AIや技術発展と幸せの乖離

- 結論

- 論点

> **AI提案**

書籍の紹介:楽天PR

ビジネスの未来

幸福のための人間のレベル論 「気づいた」人から幸せになれる!

-

AI要約ができるボイスレコーダー【PLAUD NotePin】を使ってみた感想

夫婦で各一台づつ購入しました! ハイスペックすぎて2台目を購入!今日の内容は、先日購入したAI要約できるボイス

AI要約ができるボイスレコーダー【PLAUD NotePin】を使ってみた感想

夫婦で各一台づつ購入しました! ハイスペックすぎて2台目を購入!今日の内容は、先日購入したAI要約できるボイス

-

700冊以上から新井が厳選!名著セレクション3選【ビジネス版】

仕事の悩みを解消する3冊今日の内容は、個人事業主かた向けに必ずオススメしたい3冊をご紹介します♪[#機能置換タ

700冊以上から新井が厳選!名著セレクション3選【ビジネス版】

仕事の悩みを解消する3冊今日の内容は、個人事業主かた向けに必ずオススメしたい3冊をご紹介します♪[#機能置換タ

-

AI要約ができるボイスレコーダー【PLAUD NotePin】をパソコン接続してみた♪

フォルダ整理の方法を解説! パソコンからweb版【PLAUD NotePin】を使う公式サイトのトップページに

AI要約ができるボイスレコーダー【PLAUD NotePin】をパソコン接続してみた♪

フォルダ整理の方法を解説! パソコンからweb版【PLAUD NotePin】を使う公式サイトのトップページに

-

証券外務員の資格試験へ向けた勉強方法まとめ

決意表明から早いもので半月 6月の目標【一種

証券外務員の資格試験へ向けた勉強方法まとめ

決意表明から早いもので半月 6月の目標【一種

-

7月の振り返り会に参加

怒涛の7月が終わりました~!!!イレギュラーだらけで慌ただしい日々でしたが、終わってみると沢山の方々とお会いし

7月の振り返り会に参加

怒涛の7月が終わりました~!!!イレギュラーだらけで慌ただしい日々でしたが、終わってみると沢山の方々とお会いし